Das Problem ist mittlerweile weltweit bekannt: Plastik wird als praktischer und universell einsetzbarer Stoff produziert, findet aber in den seltensten Fällen einen sinnvollen und umweltfreundlichen Endzweck. Ein gemeinsames Projekt am Campus Tulln der FHWN mit der Universität für Bodenkultur (BOKU) in Wien könnte nun dazu führen, dass dieses Problem im wahrsten Sinne des Wortes bald „gegessen“ ist.

Weltweit werden jährlich Millionen Tonnen an Kunststoffen produziert – ein Großteil davon landet nach kurzer Nutzungsdauer als Abfall in der Umwelt. Die herkömmlichen Recyclingmethoden stoßen dabei an ihre Grenzen: Ineffizient, energieintensiv oder mit chemischen Belastungen verbunden. Um dem entgegenzuwirken, setzen Wissenschaft und Industrie zunehmend auf innovative, umweltschonende Technologien. Eine dieser zukunftsweisenden Strategien ist das enzymbasierte Recycling von Kunststoffen – ein Ansatz, der auf biologische Abbauprozesse setzt und großes Potenzial für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft birgt.

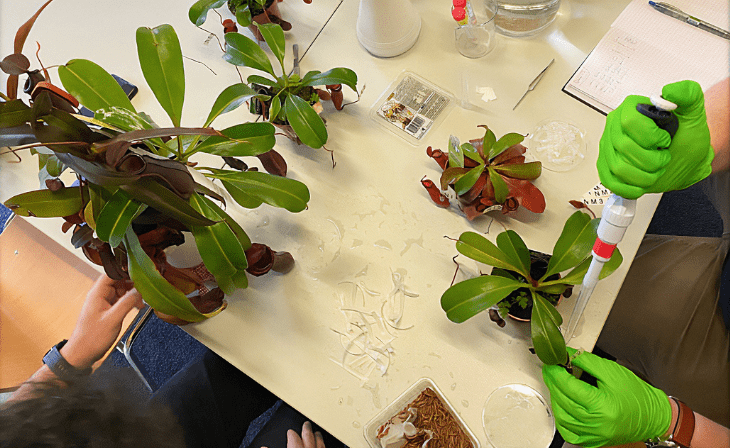

Ein Forschungsteam des Studiengangs Bio Data Science am Campus Tulln der Fachhochschule Wiener Neustadt untersuchte in Kooperation mit der BOKU in dem Projekt mit dem Titel „Carnivorous plants eat plastics: hydrolysis of polyesters by Nepenthes species“ neue Wege zur enzymatischen Zersetzung von Kunststoffen – und rückt dabei einen ungewöhnlichen Protagonisten in den Fokus: fleischfressende Pflanzen.

Änderung im Speiseplan: Kunststoff statt Insekten

Pflanzen wie Nepenthes alata oder Sarracenia purpurea haben sich im Laufe der Evolution einzigartige Verdauungssysteme angeeignet, um Nährstoffe nicht nur aus dem Boden, sondern auch aus tierischer Beute zu gewinnen. In den charakteristischen „Kannen“ dieser Pflanzen zersetzen spezielle Enzyme Insekten – ein Prozess, der Parallelen zum Abbau von Kunststoffen aufweist.

„Im Rahmen unserer Studie wurden die Kannenflüssigkeiten dieser Pflanzenarten auf ihre Fähigkeit untersucht, zwei verschiedene Polyester enzymatisch zu zersetzen. Die Laborergebnisse sind vielversprechend: Die Polyester-Hydrolyse konnte erfolgreich nachgewiesen werden. Durch anschließende proteomische Analysen identifizierten wir das Enzym Nepenthesin als potenziellen Hauptakteur in diesem Abbauprozess“, erklärt Felice Quartinello, Postdoktorand am Institut für Umweltbiotechnologie der BOKU.

Weitere molekularbiologische Untersuchungen, darunter sogenanntes molekulares Docking und Labortests, bestätigten die hydrolytische Aktivität von Nepenthesin gegenüber Polyestern.

Neue Erkenntnisse, neue Möglichkeiten

Zusammen mit Sebastian Gritsch, der im Rahmen der Studie seine Master-Arbeit im Studiengang Bio Data Science am Campus Tulln der FHWN verfasste, kam Quartinello der Lösung eines großen, globalen Problems ein Stück näher.

„Unsere Forschung zeigt, dass fleischfressende Pflanzen ein bislang kaum erschlossenes Reservoir an Enzymen mit großem Potenzial für die Umweltbiotechnologie darstellen. „Insbesondere in der Entwicklung nachhaltiger Methoden zur Kunststoffverwertung können diese Enzyme künftig eine zentrale Rolle spielen“, erklärt Quartinello.

Während er sich auf die Charakterisierung der Enzyme aus der Pflanzenpechflüssigkeit konzentrierte, übernahm Gritsch vor allem die Datenanalyse und Interpretation der Ergebnisse – eine der Fähigkeiten, die er im Master-Studium Bio Data Science erwarb.

Studiengangsleiterin Milica Krunic freut sich über die praktische Anwendung des erworbenen Wissens: „Im Rahmen unseres Studiengangs erwerben unsere Studierenden fundierte Kenntnisse in der Analyse komplexer biologischer Daten, die sie direkt in aktuellen Forschungsprojekten anwenden können. Im vorliegenden Projekt zur Untersuchung der biologischen Abbaumechanismen von Kunststoffen konnte unser Absolvent, Herr Gritsch, die im Studium erlernten bioinformatischen Methoden auf die Analyse von Proteomdaten anwenden und damit wesentlich zur Aufklärung der molekularen Prozesse beitragen.“