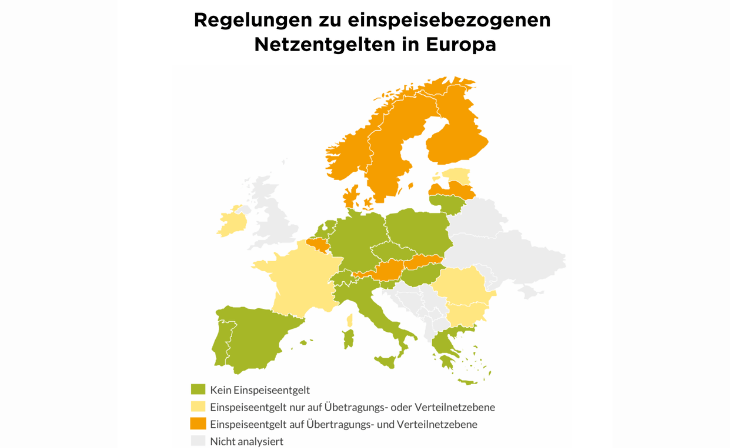

Österreichische Stromerzeuger zahlen im europäischen Vergleich bereits überdurchschnittlich hohe Netzentgelte. Gemäß einer aktuellen Analyse der Agentur ACER, deren Aufgabe es ist, den europäischen Energiemarkt zu überwachen, hat Österreich sogar die zweithöchste Einspeisekomponente in der gesamten EU. Während Stromerzeuger in Nachbarländern wie Deutschland, der Schweiz oder Italien nichts für die Einspeisung ins Stromnetz zahlen, drohen der regionalen Energieerzeugung hierzulande durch ein neues Gesetz sogar zusätzliche Belastungen. Aufschläge beim Strompreis für Haushalte und Unternehmen wären die Folge.

Aktuelle Netzentgelte für Einspeiser

Einspeiser mit mehr als 5 Megawatt Leistung tragen in Österreich bereits Kosten für Netzverluste, für Systemdienstleistungen wie Frequenz- und Spannungshaltung, als auch das Netzanschlussentgelt sowie diverse zusätzliche Investitionen in die Netzinfrastruktur im Zuge der Projektumsetzung. Ein auf Realdaten basierender Windpark mit sieben Windkraftanlagen und 45 Megawatt Leistung leistet allein im ersten Betriebsjahr eine Summe von mindestens 3,6 Millionen Euro für Netzanschluss und laufende Netzentgelte. Über die Laufzeit dieses Windparks von 20 Jahren ergeben sich dadurch in Summe 13,2 Millionen Euro.

Der PV-Sektor hat allein durch das Netzanschlussentgelt in den letzten sechs Jahren Netzentgelte in Höhe von 200 Millionen € zur Netzinfrastruktur beigetragen. Die entrichteten Netzanschlussentgelte werden von den gesamten Netzkosten abgezogen, bevor die verbleibenden Netzkosten schließlich auf die Verbraucher*innen verteilt werden.

Hohe Belastung für Einspeiser = Schlechterstellung heimischer Energieproduktion

Die Netzentgelte machen bei Windkraft-, Photovoltaik- und Wasserkraftanlagen derzeit rund 4-5 % der sogenannten Baseload-Strompreiserlöse aus. Bei österreichischen Gas- und Dampfkraftwerken (GuD) verursachen die Netzentgelte heute schon 5 % höhere Produktionskosten als in Deutschland. Speicher verlieren sogar bis zu einem Drittel der möglichen Arbitragemargen im Stromhandel, denn sie werden hierzulande gleich doppelt belastet – sie zahlen beim Strombezug und erneut bei der Wiedereinspeisung.

Der aktuelle Entwurf zur Novelle des Elektrizitätswirtschaftsgesetzes, kurz ElWG, sieht derzeit sogar eine Einführung zusätzlicher Netznutzungsentgelte für Stromerzeugungsanlagen vor. Die genaue Höhe ist unklar, da sie nicht vom Gesetzgeber bestimmt werden kann, sondern jährlich aufs Neue von der Regulierungsbehörde E-Control festgelegt werden muss. Schon eine moderate Umverteilung von zehn Prozent der Netznutzungskosten von den Verbrauchern auf die Einspeiser würde die Kostenbelastung für Kraftwerke und Speicher verdoppeln oder gar verdreifachen. Für Gaskraftwerke entspricht das einem virtuellen Gaspreisaufschlag von etwa 8 %.

Zuerst innovative Maßnahmen des ElWG wirken lassen

Österreich ist in den europäischen Strommarkt eingebunden, 2024 wurde fast ein Drittel der Erzeugung bzw. Nachfrage grenzüberschreitend gehandelt. In einem derart integrierten Markt bewirken die geplanten Kostenaufschläge eine Verteuerung österreichischen Stroms und eine weitere Schlechterstellung der hiesigen Energieproduktion. Auch das Risiko für Investitionen in neue Stromerzeugungsanlagen steigt und verursacht insgesamt höhere Finanzierungskosten für Projekte. Potenzielle Folgen: Mehr Stromimporte und steigende Abhängigkeit. Auch die Wettbewerbsfähigkeit, sowohl der Energieerzeuger als auch jener Unternehmen, die auf günstige Energie angewiesen sind, wäre betroffen.

Investitionen in die Stromproduktion könnten sich in Nachbarländer ohne Einspeiseentgelte verlagern, weil Projekte dort wirtschaftlicher sind. Das ElWG, als sogenanntes „Betriebssystem“ für die Energiewirtschaft, sollte zuerst die Möglichkeit bekommen, die in ihm enthaltenen innovativen Maßnahmen wirken zu lassen, bevor es mit einem „Bug“ versehen wird, der das Programm zum Absturz bringt.

[Quelle: Erneuerbare Energie Österreich, 16. Oktober 2025]